日本人のこころ〈94〉local_offer日本人のこころ

ジャーナリスト 高嶋 久

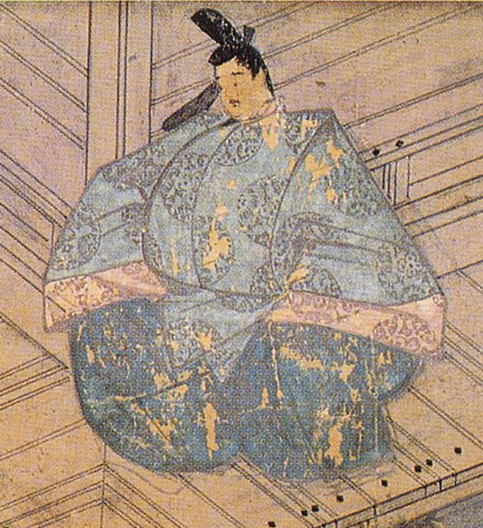

藤原道長 『御堂関白記』

記録=文化は権力の源泉

「この世をば我が世とぞ思ふ望月の 欠けたることもなしと思へば」の歌で知られる藤原道長(966~1028)が、33歳から56歳にかけて書いた日記が『御堂(みどう)関白記』。1951年に国宝に指定され、2013年にユネスコ記憶遺産に登録されました。道長は平安時代の摂政太政大臣で、一条、三条、後一条の天皇3代にわたり左大臣や内覧を歴任し、『日記』でその間の詳細を綴り、当時の貴族社会を知る重要な史料となっています。

大河ドラマ「光る君へ」は、道長と紫式部の恋愛関係を軸に描かれていましたが、『藤原道長「御堂関白記」を読む』(講談社学術文庫)の著者で、ドラマの時代考証を務めた国際日本文化研究センター名誉教授の倉本一宏さんは、「身分差からあり得ない」と言います。それに対して、宮廷の人事や皇位継承などの政治はほぼ史実通りで、それは「古記録という貴族の漢文の日記」によったからです。

平安時代の日記というと『蜻蛉(かげろう)日記』や『紫式部日記』など女性の仮名日記がよく知られますが、倉本さんはそれらは厳密な意味で日記とは言えず、私小説に近いとしています。日付が定かでなく、出来事が時系列的に書かれていないからです。

それに対して、藤原道長の『御堂関白記』や藤原実資(さねすけ)の『小右記(しょうゆうき)』など男性が漢文で書いたものは、まさに日記そのもの。当時、天皇から貴族、武士、学者、庶民にいたるまで多くの人が日記を書き残しており、世界的に見ても日本特異の文化と言えます。近衛家には『源氏物語』の写本もありましたが、戦乱に際し古記録は持ち出したのに、残した源氏は焼失したことからも、重要度の違いが分かります。特に京都では、記録=文化が権力の源泉であるとの発想が支配的だったのです。

例えば、長和元年(1012)正月27日の除目(じもく)(官職の任命式)に遅刻した右大臣の藤原顕光(あきみつ)が、「花山朝の藤原為光(ためみつ)の例にある」と言い訳したのに対して道長は、「日記にあるのか」と聞いています。調べると日記には書かれていなかったので、でたらめだと判明しました。日記が判断基準になっていたのです。家業として官職を継いでいた日本では、子孫たちが間違えないよう、仕事や儀式の仕方、事件の記録など詳細に書き残す必要がありました。そのため、特に政治史は正確に伝わってきたのです。

平等院鳳凰堂

冒頭の和歌からは、権力の頂点に立った道長の傲岸不遜さがうかがえますが、実際はそうでもありませんでした。ドラマ「光る君へ」の昨年3月の放映で、若い道長がまひろ(紫式部)に「おまえと一緒になれるのなら藤原を捨ててもいい」と迫るシーンがありました。歴史的には違和感がありますが、良家の三男としてはあり得ることです。道長は強欲、剛腕の人ではなく、妻や娘に頭の上がらない側面もあり、それが憎めないかわいさで、権力を持ちながら人に嫌われなかったゆえんでしょう。

初めての愛の逢瀬で、「命よりも愛が大事だ」と迫る道長に、まひろは「高貴な家に生まれたあなたには、国を変える使命があるはず」と諭します。駄々っ子をあやす母のようで、世の夫の多くは身につまされたのではないでしょうか。男性よりも女性のほうが、はるかに現実的なのです。

道長が最高権力者になった要因は、一にも二にも「幸運」でした。競争相手の長兄に次兄、おいたちが病気や不祥事で次々消えていき、間近に見てきた父、兼家の権謀術数を自ら行うようになります。

笑えるのは、娘の彰子(しょうし)が一条天皇との間に産んだ敦成(あつひら)親王の50日の祝いの席で、道長が妻の倫子(りんし)に「いい夫を持ったと思っているだろう」と言うと、倫子はぷいと席を立ち、自室に行ってしまったことです。倫子は、「それは私のせりふよ」と言いたかったのでしょう。道長と結婚した当時、倫子の父・源雅信は「くちばしの黄色い若造(との結婚など問題外)」と言っていたほどで、道長を盛り立てたのは私との思いが強かったのです。それを間近に見た紫式部は、日記に書き留めています。

一条天皇の関心が彰子に向かうよう、中宮のサロンに紫式部を招いたのは道長ですが、母の様子を見ながら次第に自立していった彰子は、『源氏物語』がきっかけで式部から漢詩を習い、自分なりの志を持つようになります。それは父の言いなりにはならないことでした。天皇の正室として、立場では父よりも上だったので、はっきりと反対することもあり、道長は父親としても結構つらかったのです。

中国の皇帝と違い、日本の天皇は絶対的な権力者ではありません。支える貴族たちとの連合政権のようなもので、摂関政治に移行するのは自然でした。摂政とは天皇が幼かったり、女性だったりしたときに、代わりに政治を行う人のことで、推古女帝の摂政だった聖徳太子が有名です。関白は成人した天皇を補佐する官職で、摂政とともに臣下が就ける最高の職位でした。後に農民出身の豊臣秀吉が関白になれたのは、元関白の近衛前久(さきひさ)の養子になったからです。

宇治の平等院は道長の子・頼通(よりみち)が父の別荘跡に建てた寺院です。父から若くして後一条天皇の摂政を譲られた頼通は、父の死後、後朱雀天皇、後冷泉天皇の代に関白を50年も務め、藤原氏の全盛時代を築きました。その栄華の象徴が平等院鳳凰堂です。