芸術と家庭・・・音楽編(31)local_offer芸術と家庭

吉川鶴生

交響曲の作曲家たち

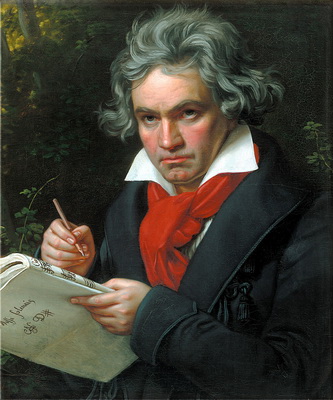

荘厳なベートーベンの第九番

交響曲(シンフォニー)は、オーケストラのために作曲された大規模な器楽曲です。主に四つの楽章から構成され、各楽章がそれぞれ異なる性格や表現を持ちながらも全体として一つの芸術作品を形成しています。

交響曲の歴史は、18世紀初頭にさかのぼります。イタリアで誕生したオペラの前奏曲は、シンフォニアと呼ばれる器楽曲で、三つの楽章から構成されていました。それが発展し、演奏会用の作品として独立したものが起源とされます。

交響曲の中で最も人気があり、頂点に立つ曲は何かといえば、ベートーベンの「交響曲第9番ニ短調作品125」でしょう。「歓喜の歌(喜びの歌)」として有名な第4楽章は、独唱と混声合唱とともに演奏され、歌詞は、フリードリヒ・フォン・シラーの詩『歓喜に寄す』からの抜粋で、『交響曲第9番「合唱付き」(Choral )』と称されることもあります。

演奏時間が1時間を超えるこの作品は、当時としては最大規模の編成を誇り、特に合唱と独唱の導入は、それまでの交響曲の概念を根本から覆すものでした。常識を打ち破る革新的な要素を多く含んでおり、それが「第九」の人気の理由であるとも言えるでしょう。規模や楽器編成、合唱の導入などは、マーラーやブルックナー、ブラームスやショスタコーヴィチなど、後の作曲家たちに大きな影響を与えました。

ドヴォルザークの「新世界より」

交響曲第9番と言えば、チェコの作曲家ドヴォルザークの「交響曲第9番ホ短調作品95B・178」も広く知られています。1893年に発表されたこの曲は、彼の最後の交響曲で、「新世界より」という愛称で親しまれています。

ニューヨークのカーネギーホールで初演された後、美しい旋律が歌に編曲されるなど、世界中で人気の曲となりました。日本では、第2楽章のメロディを基にした合唱曲「家路」が、学校の下校時の音楽に使われるなど、特別な親しみを持たれています。また、ベートーベンの「交響曲第5番ハ短調作品67『運命』」、シューベルトの「交響曲第7番ロ短調D759『未完成』」と並んで「三大交響曲」と呼ばれています。

ベートーベンの後継者と目されたブラームスは、先人の偉大な業績を前にして、長らく交響曲の発表を避けていました。しかし、20年以上の構想を経て、「交響曲第1番」を作り上げます。その労作は「ベートーベンの第十交響曲」と呼ばれるほど高い評価を受けました。これで肩の荷が下りたのか、翌年に交響曲第2番、さらに1年後に交響曲第3番を書き上げています。

1876年に完成した「交響曲第1番」は、暗く重々しい序奏で始まり、最後はベートーベンの「歓喜の歌」のように明るく希望に満ちたクライマックスへと向かいます。ベートーベンの精神を受け継ぎながらも、ブラームス独自の緻密で複雑な構成が際立つ作品です。

作曲家の生涯:結婚か独身か

ベートーベンとブラームスは生涯独身を貫き、ドヴォルザークは家庭を持って幸せな結婚生活を送りました。ベートーベンは何人もの女性に恋をしたと言われていますが、音楽家として致命的な耳の病に苦しみ、自殺まで考えたほどの状況では、結婚は難しかったのかもしれません。ブラームスは、恋愛感情を抱いても最終的には自ら距離を置いてしまうようなちょっと偏屈な男性であったことから、結婚は簡単ではなかったようです。

一方、ドヴォルザークは32歳で妻アンナと結婚しました。当時、二人は貧しく、彼は教会のオルガニストとして働き、妻は合唱の仕事で家計を助けていました。そんな彼らを悲劇が襲います。最初の子供3人が、わずか2年の間に病気や事故で亡くなってしまったのです。

深い悲しみを乗り越えて作曲されたのが「スターバト・マーテル」でした。これは「悲しみの御母は立ちませり」という意味で、もとは十字架上のイエスを見守る聖母マリアの悲しみを描いたカトリック教会の聖歌です。その後、夫妻は6人の子供に恵まれ、家族の支えの中でドヴォルザークは世界的な作曲家になりました。彼の作品には、温かみや親しみやすさを感じられるものが多く、それは彼の家庭環境とも無関係ではないでしょう。

【参考資料】「交響曲の生涯―誕生から成熟へ、そして終焉」 石多正男著(東京書籍)、「交響曲名曲名盤100」諸井誠著(音楽之友社)、「交響曲「第九」の秘密」マンフレッド・クラメス著(ワニブックス)