芸術と家庭・・・音楽編(32)local_offer芸術と家庭

吉川鶴生

女性の目から涙を引き出すもの

名曲の傾聴と人生の喜び

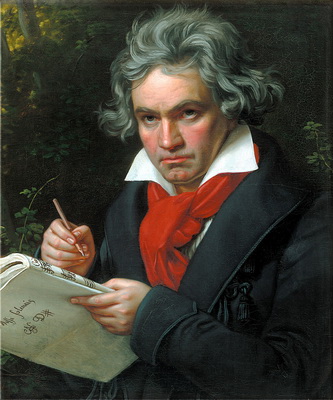

「音楽はあらゆる知恵や哲学よりも高度な啓示である」という言葉を、ベートーベンは残しています。そう考えると、音楽を作る喜び、演奏する喜び、聴く喜び、そして音楽に合わせて踊る喜びまでが備わっているはずです。しかも、それらの喜びは非常に高度で洗練されたものであり、私たちの魂や精神を清め、高める力を持つ偉大な啓示だと彼の言葉は告げています。

ベートーベンの作品が世界中で愛されてきた理由は、苦悩を背負った精神を浄化し、沈んだ魂を再生・復活させる力を持つからだと言えるでしょう。例えば、ベートーベンのピアノソナタの中でも、よく知られている「月光」や「悲愴」を聴けば、そのことが理解できます。

「月光」の第1楽章は、静けさが漂う月明かりの中で、沈鬱で重苦しい心を癒やす人物の情景が浮かんできます。一方、第3楽章では、速く迫力のある和音が激しく響き、内面の葛藤が荒々しく爆発する心象風景へと変わります。第1楽章が好きという人もいれば、第3楽章を好む人もいて、この対比が曲の魅力です。同じ調子が続く曲は単調になりがちですが、「月光」は全体を通して静と動が融合し、名曲たる風格を備えています。

「悲愴」もまた、感動的な曲です。特に、20世紀を代表するピアニスト、ウラジーミル・ホロヴィッツが遺した演奏は傑出しています。第1楽章や第3楽章はスピード感にあふれ、さっそうとしていますが、第2楽章は全く異なるゆったりとした旋律で、曲に見事な緩急を与えています。ホロヴィッツの解釈や区切りの鋭さ、澄んだ音色の豊かさに触れると、その才能に感動せざるを得ません。

ピアノソナタ第14番「月光」、第8番「悲愴」、そして第23番「熱情」は、ベートーベンの三大ピアノソナタと呼ばれています。

ピアノソナタで名声を高める

「月光」は1801年、ベートーベンが30歳のときの作品です。この曲は、彼が思いを寄せていた14歳年下の伯爵令嬢、ジュリエッタ・グイチャルディに献呈されました。ベートーベンは、彼女のピアノ教師を務めながら恋愛関係にあったと言われていますが、身分の違いから恋は実らなかったとされています。

ベートーベンの死後、彼の秘書を務めていたアントン・シンドラーは、遺品の中から宛名のない情熱的なラブレターを発見しました。手紙は生前には送られず、相手を強く求めながらも、何らかの事情で一緒になれない苦悩がつづられています。後世の音楽学者たちは、この名もなき相手のことを「不滅の恋人」と表現し、人物像や候補者を議論してきました。シンドラーが著したベートーベンの伝記では、ジュリエッタを「不滅の恋人」の候補者の一人として挙げています。

ピアノソナタ「悲愴」は、1798年から1799年にかけて書かれたとされています。この曲は、パトロンのカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵に献呈され、ベートーベンの初期の傑作として評価されている作品です。商業的にも成功を収めて、これ以降、ピアニストとしてだけでなく、作曲家としての名声を高めていくようになります。

女性に捧げた永遠の贈り物

「神がもし、世界でもっとも不幸な人生を私に用意していたとしても、私は運命に立ち向かう」というベートーベンの言葉は有名です。ここで言う「運命」とは何かを考えてみると、やはり、背負った難聴の問題が大きかったといえるでしょう。しかし、「苦悩を突き抜ければ、歓喜に至る」と書き記したベートーベンは、その言葉どおり運命に立ち向かい、苦悩を克服して数々の名作を残しました。

また、彼は「音楽とは、男の心から炎を打ち出すものでなければならない。そして女の目から涙を引き出すものでなければならない」とも述べています。ベートーベンの心には愛の炎が燃え上がっていて、その旋律に触れた女性たちが涙せざるを得なかったとすれば、彼の音楽は女性たちに捧げる至高の愛の贈り物であったと言えるでしょう。

【参考資料】『ベートーヴェン 音楽ノート』ベートーヴェン著・小松 雄一郎訳(岩波文庫)、『ベートーヴェンの生涯』青木やよひ 著(平凡社)、『ホロヴィッツと巨匠たち』吉田秀和著(河出文庫)