日本人のこころ〈104〉local_offer日本人のこころ

ジャーナリスト 高嶋 久

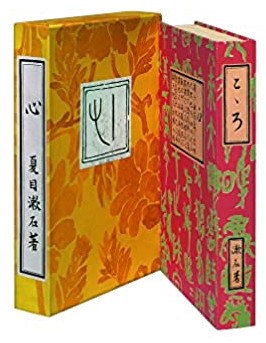

夏目漱石(4) 『こころ』

明治の終わりに

漱石の後期三部作と呼ばれるのが『彼岸過迄』『行人』『こころ』で、中でも『こころ』は文庫と全集を合わせ2千万部を超えています。大学入試にもよく使われるので、高校の教科書で読んだ方もいるでしょう。

明治天皇の崩御と乃木希典の殉死という明治の終わりを象徴する出来事に影響されて執筆した小説で、人間の奥深いエゴイズムと倫理観との葛藤が描かれ、時代を超えて読み継がれています。

小説は「上 先生と私」「中 両親と私」「下 先生と遺書」の三部から成り、最後に先生の秘密が明かされます。あらすじを紹介すると…

熊本から上京して東京の大学に通っていた「私」は、夏休みに海水浴で訪れた鎌倉の由比ヶ浜で外人を伴った「先生」と出会って懇意になり、先生の家に出入りするようになります。「先生」というのは彼に対する自然な呼び名で、実際は教師でもなく無職でしたが、財産があるのか、余り世間付き合いはせず、読書をしながら奥さんと静かに暮らしていました。

私は奥さんとも話すようになりますが、次第に先生が何か奥さんにわだかまりを感じているように思えてきます。父の病気の経過がよくないという手紙が来て、冬休み前に帰省しようとする私に先生は、親が生きているうちに遺産分与ははっきりさせておいた方がいいなど諭すのです。

父の病状はそれほどでもなく、正月すぎに東京に戻った私は、思い切って先生に毎月、一人で雑司ヶ谷に墓参りをしているある友達のことや過去を話すよう迫ります。先生は「来るべきときに話す」と約束しました。

私が大学を卒業して帰省すると、父親は腎臓病を悪化させおり、私は東京へ帰る日を延ばさざるを得なくなります。父の容態がいよいよ危うくなり、実家に親類が集まってきたところへ先生から分厚い手紙が届き、「この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。とくに死んでいるでしょう。」と書かれていました。先生の遺書だと知った私は、あわてて東京行きの汽車に飛び乗ります。

愛と倫理の葛藤

遺書に書かれていたのは、下宿先の娘さんをめぐる先生と、郷里の親友で大学の同級生だったKとの愛と倫理の葛藤でした。

先生は早くに両親を亡くしましたが、遺産を管理している父の弟の世話で不自由なく暮らしていました。ところが、叔父が親の遺産を盗み取っていたことを知り、信頼していた人に裏切られたショックから、残った遺産を手に故郷を捨て、東京で一人で生きることにしたのです。

先生は東京で下宿先を探し、軍人の未亡人とお嬢さんの家に住まわせてもらいます。暮らすうちに奥さんとも親しくなり、次第にお嬢さんに惹かれるようになりますが、そこにKを引き取ったことで状況が変わります。

寺の次男のKは医者の養子になり、跡継ぎを期待されて東京の大学に入りましたが、Kには医者になる気は全くありませんでした。寺で育ったKは修行によって信仰を究めることが目的で、「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」が口癖でした。やがて、そのことが養父に知られて養子縁組を解消され、実家からも縁を切られたKは、生活が行き詰まってしまいます。

そこで先生は奥さんにKを住まわせてくれるよう頼み込み、一緒に暮らすことになりました。ところが、時が経ち、Kもお嬢さんと親しくなると、先生は二人の仲を嫉妬するようになったのです。

やがてKは先生にお嬢さんが好きになったことを打ち明けますが、自分の信念と反するので「苦しい」ともつぶやきます。先生はそんなKを批判し、「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」というKの言葉を使って牽制します。そしてKのお嬢さんへの強い思いを察した先生は、先手を打って奥さんにお嬢さんを嫁にもらいたいと話したのです。奥さんはすぐに承知しました。

先生がそのことを言い渋っているうちに、奥さんから先生とお嬢さんとの婚約を知らされたKは、ナイフで頸動脈を切り自殺してしまいます。遺書に先生への恨み言は何も書かれていませんでした。先生は「私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにも済まない事になりました」と謝りましたが、奥さんは「不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんか」と言い、軍人の妻らしく事後の始末をしたのです。

その後、お嬢さんと結婚した先生は妻にも真実を打ち明けられず、罪の意識を背負ったまま生き続けることになります。そして、明治天皇の崩御に「明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気が」した先生は、乃木大将が自決した数日後に自殺したのです。

明治の精神とは、江戸時代の儒教倫理と先祖崇拝に基づく武士道的な生き方で、それを土台に日本は西洋文明を受容し、大急ぎで近代化を成し遂げました。それによって日清・日露戦争に勝ち、不平等条約の改正に成功し、列強の植民地になる道を避けられたのですが、そんな時代に個人としてどう生きるかは「先送り」されてきました。

漱石がロンドンで体験したような孤独を耐え抜き、信念を貫くような力を持たなければ、周囲に流されてしまうようになります。戦後、個人主義は主流になりましたが、日本古来の共同体文化を守りながら、いかにして個人として自立するかは古くて新しい問題なのです。