芸術と家庭・・・絵画編(32)local_offer芸術と家庭

岸田泰雅

キリスト教徒の素朴な家庭像

米国人画家:グラント・ウッド

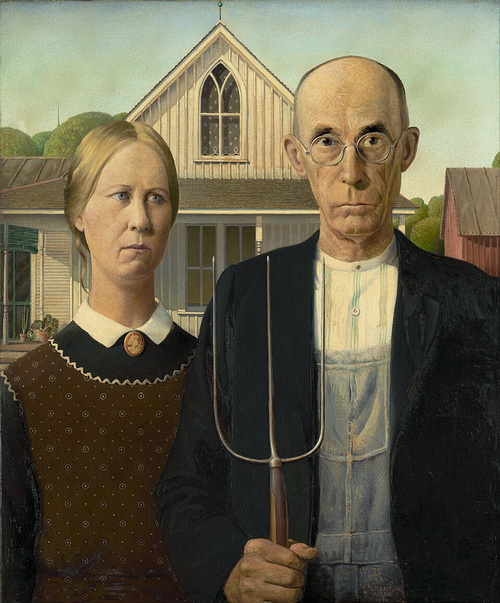

20世紀のアメリカを代表する絵画と言えば、グラント・ウッド(1891~1942)が描いた《アメリカン・ゴシック》という答えが定番です。この絵を見た多くの人は、二人を夫婦と捉えて、敬虔(けいけん)な清教徒の末裔(まつえい)が農民として日々アメリカの大地を耕しているイメージを抱くそうです。ところが実際、二人は夫婦ではなく、父親と娘という設定だとウッド自身が説明しています。描かれたのは1930年で、現在、シカゴ美術館が所蔵しています。

農夫のモデルとなった人物は、歯科医のバイロン・マッキービー(1867~1950)で、農夫の娘のモデルを務めたのは、ウッドの妹のナン(1899~1990)でした。一目で分かるのは、男が三叉のピッチフォークを持っていることから、農夫だと推測できる点です。二人の背後には家が建っていますが、ウッドはこの家を描きたくて住人を勝手に想像し、想像上の農夫とその娘になるモデルを探してこの絵を完成させました。

背後の家は「カーペンター・ゴシック(大工のゴシック)」と呼ばれ、19世紀のアメリカで流行した建築様式です。この作品は、アメリカの絵画の中で最も有名なものの一つとなり、あまりにも話題になったため、パロディ版が大衆文化に数多く登場することになったという「めでたい(迷惑な?)」作品ともいえます。

リージョナリズムのリーダー

この絵画ができるまでの経緯は述べた通りですが、描かれた人物を「父娘」や「夫婦」にこだわらず、感じるままに鑑賞するとどうなるでしょうか。まじめな顔つきなどから父娘のようでもあり、また、面長な顔は似たもの夫婦のように見えるかもしれません。歯科医で裕福なバイロンが、三叉のピッチフォークを持った瞬間、農夫にしか見えなくなり、黙々と大地を掘り返す姿が思い浮かぶことでしょう。1930年ごろのアメリカ中西部の一般的な農夫像としても、このような印象は自然に湧いてきます。

グラント・ウッドという画家は、どういう背景を持った人物だったのでしょうか。彼は、アイオワ州のアナモサの農村で、父フランシス・メアリービル・ウッドと母ハッティー・デエト・ウッドの息子として生まれました。1901年に父親が亡くなったあと、アイオワ州リン郡の都市シーダーラピッズに移住。その地で育ち、初めて美術の手ほどきを受けました。

1913年、シカゴ美術館附属美術大学に入学。第一次世界大戦の終わりごろ、アメリカ陸軍に入隊し、軍用車両のデザインの仕事をしました。

1920年代に4度にわたって渡欧。1923年から24年にはパリのアカデミー・ジュリアンで学び、印象派やオランダ絵画に親しみました。このヨーロッパでの体験が、構図の厳密さや緻密な描写に影響を与えました。その後はシーダーラピッズに戻り、高校教師や金属工芸家、インテリアデザイナーとして生計を立てながら絵画制作に励みます。

1930年代、世界恐慌のさなかにあったアメリカは、保守主義、排外主義の色を強めていました。芸術もその流れに呼応し、ヨーロッパの抽象画や都市部の前衛的な芸術ではなく、地方の文化や生活をたたえる「リージョナリズム」というスタイルが起こっていきます。ウッドは、ジョン・スチュアート・カリー、トーマス・ハート・ベントンと共にリージョナリズムの三巨頭とされ、運動の理論的・実践的リーダーとして活動しました。

1932年には、大恐慌下の芸術家を支援するため、芸術家共同体である「ストーン・シティ・アート・コロニー」を設立。1934年から亡くなる1年前までアイオワ大学の美術学校で教鞭を執りました。

アメリカ中西部の価値観への賛美

グラント・ウッドは、クエーカー派の農場主の家に生まれた背景から、当時のアメリカの貧困や差別といった問題を描いた社会派の画家たちとは異なる側面を持っています。彼は、アメリカ社会の精神的アイデンティティを西部開拓の風景や風習に求め、それを描くことで地域主義の画家と呼ばれました。これらの作品では、アメリカ農村部にある共同体の連帯や、そこで働く筋肉質な労働者の姿などが主題となりました。社会の変革を求める社会派リアリズムの画家たちとは異なり、工業化された近代的な都市生活への反動として、移民開拓の時代を思い起こさせる情景を描いたのです。

ウッドの《アメリカン・ゴシック》には、アメリカ中西部の価値観への賛美が感じられます。同時に、画面に描かれた妹・ナンの悲しそうにも、あるいはストイックにも見える表情には、窮屈なピューリタンの素朴さがにじんでいるようにも思えます。アメリカ中西部の田舎町には、享楽ではなく、まじめなキリスト教徒によって築かれた家庭像が残っていて、ウッドはその姿を描き出したのです。

【参考資料】『グラント・ウッド その実像を求めて』松本典久著、一粒書房 『美術ファン@世界の名画』(https://bijutsufan.com/)